|

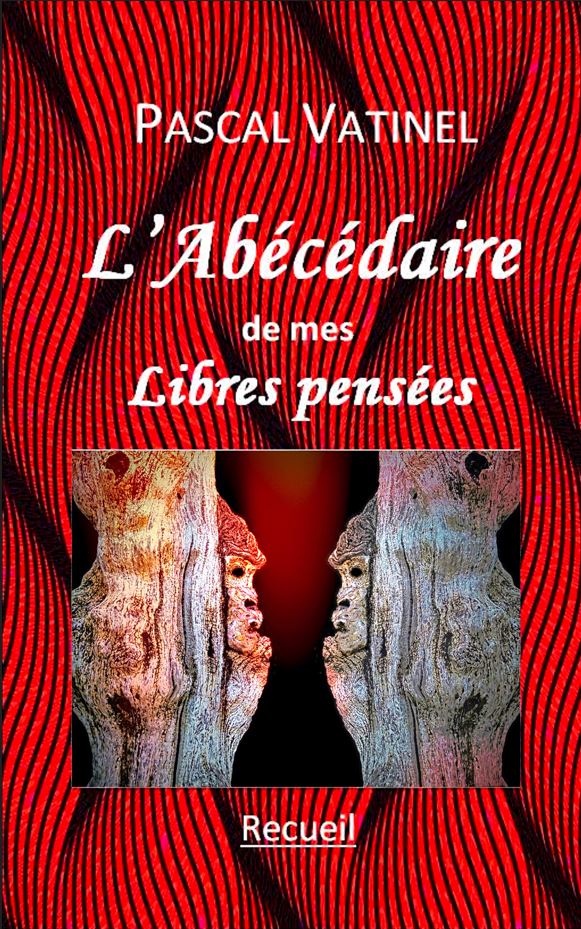

Nouvelle parution !

Ceux qui, parmi vous, me connaissent un peu, seront sans doute surpris par le sujet de mon dernier ouvrage : L’abécédaire de mes libres pensées.

Me serais-je d’un coup converti à l’idée qu’un livre puisse traiter de son auteur ? Il est certain que je n’ai jamais été fan des livres « égotistes » qui ont tellement la faveur des maisons d’édition, tant le public les apprécie. Mon enfance, mes traumatismes, mes succès, mes échecs, mes amours, et j’en passe… n’ont jamais servi d’intrigue à un de mes romans ni servi mes éventuelles pulsions exhibitionnistes. J’ai adoré construire et raconter des histoires, souvent autour de faits réels, mais jamais autour de ma vie privée. Et voilà que soudain, j’offre mes pensées en pâture. Il n’y a pourtant pas plus intime qu’une pensée ! Et il est vrai que j’ai (très) longtemps hésité avant de me lancer dans cet exercice.

Il s’agit d’un recueil. Une somme de réflexions laissées sur des carnets, ceux-là mêmes où je jette mes idées lorsque je prépare un nouveau roman. Ce « matériel » a été constitué au fil des ans et, à la relecture, m’est apparu parfois inutile, ou m’a au contraire relancé dans mes réflexions et mon intérêt pour le sujet traité. Il m’est apparu que certaines méritaient d’être partagées, soit pour faire sourire (cela ne fait jamais de mal), soit pour entraîner d’autres réflexions de la part du lecteur. Aux temps anciens, il n’était pas aberrant de livrer ses idées en pâture, jusque sur l’agora, au cœur de la vie publique et politique de la cité, afin qu’elles soient éventuellement reprises, débattues, contredites ou défendues. Et si l’auteur de ces pensées était conspué, ce n’était pas pour s’être ainsi ouvert, mais simplement pour la teneur de ses propos. Il m’a donc fallu dans un premier temps séparer (selon mes propres critères) « le bon grain de l’ivraie ». Puis, compte tenu de la diversité des sujets évoqués, décider d’un classement. Aucun ne m’est apparu judicieux. J’ai donc choisi la neutralité : un simple classement alphabétique basé sur les mots clés de chaque pensée. Le résultat est, au premier regard, plutôt chaotique. Mais, en enchaînant la lecture de ces notes, comme celle d’un carnet de voyage retraçant des pérégrinations intérieures, j’ai pu constater avec plaisir qu’un fil rouge s’esquissait entre chacune d’elles ; une cohérence de vue donnant sens au tout. Ceci validait pour de bon mon projet de recueil, et il est probable que ce sera mon ultime ouvrage.

Je suis conscient qu’aucune de ces pensées ne pourra faire l’unanimité. D’autant qu’elles sont souvent militantes, engagées pour des sujets qui me sont chers : l’humanisme, la poésie, la beauté, la nature, le mystère du vivant. Elles restent malgré tout des « libres » pensées. D’autant plus libres maintenant que je les ai libérées des carnets où elles patientaient. Publié le 06/10/2024

Nouvelle collection publiée sur mon site dédié à l'art visuel

J'espère que vous avez eu l'opportunité de visiter le site sur lequel je publie mes tableaux : artvatinel.com C'est en effet à cette activité d'Art visuel que je consacre désormais l'essentiel de mon temps. Lancé le 8 août 2023, le site comporte déjà plusieurs collections que je crois originales.

Aujourd'hui s'y ajoute une nouvelle série intitulée : Carrés de soie.

Je suis fasciné par le talent des artistes qui créent les images pour les foulards des maisons de couture. Je goûte en particulier le remarquable travail de composition dont ils font preuve. Je me suis donc lancé dans la création de mes propres « carrés de soie », choisissant thèmes, motifs et couleurs auxquels il me fallait procurer l’harmonie recherchée. Une fois de plus, le défi que je me suis lancé est celui de la diversité ; sortir des contraintes imposées par la collection (ici : le format carré et l’orientation fixe du fait de la signature du foulard) pour proposer des créations aussi différentes que possibles les unes des autres.

Par chance, il me reste plein de pistes à explorer, de nouveaux tableaux à « accrocher » à cette collection. A condition, bien sûr, de ne pas prendre trop de vacances, ni trop dormir et…m’atteler au travail

N’hésitez pas à m’envoyer un court message pour me dire votre sentiment sur cette série. Publié le 05/10/2024

Nouvelle édition Le Chant des galahs

« Wake-up, mate ! » Compte tenu de la très mauvaise diffusion par l'éditeur de mon roman Le chant des galahs (indisponible depuis des mois sur tous les sites libraires, après que les deux premières éditions aient été entièrement vendues), j'ai choisi de le rééditer moi-même. Je viens de le faire paraître sur la plateforme Amazon, que j'ai déjà testée avec plusieurs autres ouvrages, et dont je suis pleinement satisfait. Amazon témoigne d'un très grand professionnalisme et, surtout, respecte les droits de l'auteur, ce qui, hélas, est exceptionnel ! C'est aussi un point fort pour les lecteurs qui bénéficient non seulement d'une garantie de disponibilité des titres, mais aussi de tarifs très avantageux, en comparaison de ceux pratiqués par les éditeurs "traditionnels".

Dès lundi, les deux versions du Chant des galahs seront à nouveau disponibles à la vente : version papier (13,99€ ttc) numérique (5.99€ ttc).

Je vous laisse découvrir sa nouvelle couverture sur ce site (section Littérature adultes). Bel été à tous, Pascal Vatinel Publié le 26/07/2024

Lancement du site Artvatinel.com

Pari tenu ! Depuis ce jour, le site dédié à mes créations visuelles est ouvert au public !

Il reste forcément quelques réglages à peaufiner dans le temps et, surtout, un grand nombre de tableaux à insérer dans les collections, présentes et à venir.

Voici l'adresse du site : https://artvatinel.com/

J'espère très sincèrement que vous trouverez du plaisir à le visiter. Un formulaire de contact est disponible sur le site, pour ceux qui n'ont pas mon adresse mail. Je serai heureux de recevoir vos commentaires, et d'y répondre.

Bien à vous, Pascal Vatinel Publié le 18/08/2023

ARVORIGINAL très bientôt en ligne !

Cela aura été un long trajet, mais la promesse faite dans mon précédent message sera tenue ! ARVORIGINAL, un site tout nouveau et entièrement dédié à mes nouvelles activités artistiques, sera lancé d'ici la fin de ce mois.

Une fois de plus, je ne veux pas trop vous en dire, pour ne pas rompre l'effet de surprise. Mais je suis certain que vous constaterez que ces longs mois de silence ont été bien occupés. Avec ARVORIGINAL, je suis entré dans un univers artistique totalement nouveau. Mais mon cheminement n'a cessé d'être créatif, et donc de me nourrir pleinement. Avec plusieurs projets à vous présenter, des Carnets de voyage d'un genre un peu particulier, le temps est venu de les partager avec vous et recueillir vos impressions, répondre à vos questions... D'ici une semaine ou deux, ce sera enfin possible. Alors, à très bientôt, et belle fin d'été à tous. Publié le 13/08/2023

INFORMATION IMPORTANTE : ARVORIGINAL

Ceux qui sont habitués à visiter cette rubrique l’auront forcément remarqué : elle n'est plus actualisée depuis plusieurs mois. Certains d’entre vous ont eu la gentillesse de me contacter pour s’enquérir de ma santé, et savoir si je continuais mon activité. Je les en remercie sincèrement et, de fait, je vous présente à tous mes excuses pour ce long silence. Je vais bien et, oui, je continue d'être actif, et même TRES actif !

Simplement, il est des moments dans nos cheminements individuels où d’autres voies s’ouvrent devant nous, avec la tentation de les explorer. Ceux qui me connaissent un peu savent ma constante « bougeotte ». Les voyages m’ont donné le goût de l’écriture, de la photographie et des longues randonnées en solitaire. Le résultat est que l’intégralité de mes romans, publiés entre 2007 et 2020, ont pour dénominateur commun l’amour de la nature et l’envie d’emmener mes lecteurs en voyage. Puis, la « crise Covid » s’est imposée, en 2020, à mon retour de Tasmanie, bouleversant tout et suscitant de nouvelles réflexions. Des réflexions sur mon métier d’écrivain, mais aussi sur ma difficulté à rester cloîtré à domicile, en habitant une grande ville. Très vite, à l’obsession d’écrire s’est substituée celle de retrouver un contact avec la nature, besoin qui s’est imposé de fait comme plus essentiel. Celui-ci s’est concrétisé par une très belle expérience en octobre 2022 : une traversée en solitaire du Parc naturel des Vosges du Nord. Près d’un mois en harmonie avec la nature et en particulier les forêts vosgiennes. C’est au cours de cette randonnée que s’est ouverte une nouvelle voie, est né un nouveau projet : ARVORIGINAL.

Ce titre vous paraîtra sans doute étrange. Il évoque phonétiquement le terme anglais : Aboriginal (et, à travers lui, le concept de civilisation première). « Composite », il rassemble en les suggérant dans sa construction (ou contraction) syntaxique, cinq autres vocables : ART, ARBRE, VOSGES, ORIGINAL, ORIGINES. Mais il est trop tôt pour que je vous en révèle davantage. Sachez simplement qu’il s’agit d’un « carnet de voyage » d’un nouveau genre, où les images prennent plus d’importance que les mots. Encore à ce jour, je travaille à ce projet et d’autres, nés entre-temps. Mais, TRES BIENTÔT, je serai en mesure de les partager avec vous. Un site web sera lancé cet été, si tout va bien, entièrement dédié à ces créations. Je vous en informerai par le biais de cette rubrique.

Quant à la littérature, bien sûr, je ne l’abandonne pas. J’aime trop les mots et les émotions qu’ils suscitent. D’autres voies s’ouvrent sans cesse, l’une d’elles pourrait bien me ramener, tôt ou tard, vers l’écriture. D’ici là, je vous donne rendez-vous pour cet été afin de partager de nouvelles créations. A très bientôt. Publié le 08/05/2023

Salon du Livre Ado de Suresnes

Le week-end prochain (19 et 20 nov) se déroulera la 6ème édition du Salon du Livre Ado de la ville de Suresnes.

Les rencontres entre les 13 auteurs invités et le public auront lieu au sein de la médiathèque de la ville. J’aurai le plaisir d’y dédicacer la plupart de mes ouvrages et d’animer un atelier le dimanche 20 après-midi sur le thème de… l’Aventure : Qu’est-ce que l’aventure ? Comment la définir et la rêver ? (selon le thème du salon de cette année). Le tout avec la complicité de la sympathique librairie de Suresnes : Lu&Cie

Renseignements auprès de la Médiathèque de Suresnes. Publié le 12/11/2022

Salon du livre Franco Chinois de Rennes

Ayant eu le plaisir d’être invité au premier Salon du livre Franco-Chinois organisé avec succès conjointement par L’Institut Confucius et la librairie Le Failler, à Rennes en 2021, je suis heureux de vous communiquer les informations sur… la seconde édition !

Celle-ci se tiendra à l’Institut Confucius de Rennes, le samedi 26 novembre 2022 de 14h à 19h. Rencontres, dédicaces, lecture de contes, ateliers… seront au programme de cette nouvelle session. Romans, contes, beaux-arts, BD, manuels…12 auteurs Français et Chinois sont invités pour faire découvrir leurs ouvrages. Souhaitons-leur de beaux moments de partage.

Publié le 31/10/2022

« Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... Suivant » |

|

||