|

Et coup de chapeau à… la Nouvelle-Zélande !

Chère Nouvelle-Zélande, habituellement si discrète, son actualité la place sous les projecteurs et, une fois de plus, plutôt pour le meilleur ! Certes, il y a les incendies qui ont commencé tôt leur œuvre, dans l’île du Sud, détruisant près de 6 000 hectares et plusieurs maisons, sans toutefois que des victimes soient à déclarer (blessés ou tués). S’ils ne sont pas inhabituels dans cette région, dès le printemps, leur violence l’est davantage et a sidéré les habitants. L’hiver a été l’un des plus chauds de l’histoire climatique de l’île, confirmant l’impact du réchauffement climatique qui a très probablement favorisé les départs de feux. Le gouvernement semble toutefois confiant de pouvoir rapidement maîtriser l’épisode en cours, et ainsi éviter le terrible scénario qui a frappé l’Australie fin 2019 et s’est poursuivi tard en 2020.

Mais si Jacinda Ardern, Première ministre, fait autant parler d’elle depuis de nombreux mois, c’est surtout pour sa lutte exemplaire contre… la Covid 19. 25 décès à déplorer en tout et pour tout en Nouvelle-Zélande, depuis le début de la pandémie ; 1866 cas de contaminations (avérées et/ou possibles) avec 1800 guérisons ! Un résultat exemplaire que beaucoup attribuent à la politique prompte, ferme, contrôlée, et sans aucun faux-fuyant ni tergiversation de la jeune cheffe de gouvernement. Son discours clair, direct, suivi d’actions efficaces et immédiates a totalement convaincu les Néo-Zélandais, avec une cote de confiance maximale.

Nombreux sont les pays qui préfèrent ignorer cet exemple et qui, sans nul doute, en feront de même à l’annonce étonnante que vient de faire Madame Ardern, à propos de sa volonté d’expérimenter une semaine travaillée de… quatre jours !

La Première ministre a considéré avec beaucoup d’intérêt les analyses et les conclusions d’un rapport publié par Perpetual Guardian, une très ancienne et solide société néo-zélandaise de gestion d’investissements et de patrimoines, dont le siège est à Auckland. Cette société teste depuis déjà quatre ans une organisation du travail basée sur une semaine de quatre jours. Elle est partie du constat qu’un employé en bonne santé physique et morale est plus productif que s’il ne l’est pas. (Une évidence qu’aimerait Woody Allen avec son : « Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade »). Or, Perpetual Guardian le sait (et elle n’est pas la seule) : l’équilibre difficile à trouver entre vie privée et vie professionnelle est un facteur de stress considérable et en croissance constante. Lorsque cet équilibre n’est pas acquis, il en découle stress, fatigue, maladies ainsi que… absentéisme et baisse de productivité.

Si les économistes reconnaissent volontiers l’importance du capital humain dans l’économie d'un pays (en tant notamment que facteur essentiel de la croissance), il serait temps que le patronat et les institutions reconnaissent que cela vaut aussi pour les entreprises. La surcharge de travail ne devrait être que ponctuelle, et le temps de repos, en revanche, assuré et régulier pour garantir une meilleure santé des employés. L’expérience conduite par Perpetual Guardian, sur un échantillon de 240 personnes, a démontré que la productivité obtenue par les équipes en quatre jours était la même qu’en cinq jours, autrement dit, une hausse sensible de la productivité horaire. Mais, plus intéressant encore : l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle s’est amélioré de 40%, tandis que le niveau de stress a baissé de 16% ! Les personnes évaluées ont témoigné d’une baisse de fatigue et d’une nette amélioration de leur concentration, ainsi que de leur confiance, leur motivation, leur engagement au sein de l’entreprise.

Considérer qu’un ouvrier, un employé, un cadre, sont plus efficaces (et heureux) lorsqu’ils sont reposés et en bonne santé, plutôt qu’épuisés et anxieux, pourrait paraître une évidence. Pourtant, en France, avec le Medef en tête, une grande majorité de patrons et de politiques continuent d’affirmer qu’il est prioritaire de « Travailler plus » pour (peut-être) « Gagner plus ». Crise aidant, ce même Medef recommande l’allongement d’urgence du temps de travail, pour sauver l’économie. Il semble ainsi ignorer le propos de nombreux économistes qui appellent à un changement profond de paradigme pour permettre une évolution équilibrée du partage de la vie en entreprise et de la vie tout court, dans une société où les loisirs détiennent une place prépondérante tant au plan familial, sociétal… qu’économique ! Les représentants du Medef semblent également ne tirer aucune leçon de cette pandémie que nous traversons, et en particulier du temps de confinement et du télétravail avec lesquels les employés ont démontré une plus forte productivité. L’explication est simple : moins de stress pour gérer les impératifs familiaux (horaires d’école des enfants et leurs diverses activités, livraisons à domicile facilitées, démarches administratives, meilleur temps de sommeil, gain important (en temps, repos, détente…) sur les déplacements, temps consacré à la famille mieux réparti, visites médicales facilitées, activité physique, etc.

Alors, à propos d’Amish ?

En revanche, Jacinda Ardern se pose en véritable progressiste pour son pays. Elle a récemment annoncé considérer l’expérience menée par Perpetual Guardian comme une solution possible à la sortie de crise du coronavirus, et sa volonté de l’étendre à l’échelle du pays.

Car, ne nous y trompons pas, même si la crise sanitaire a été remarquablement gérée en Nouvelle-Zélande, les effets de celle-ci sur l’économie du pays n’en sont pas moins là. La chute du PIB est vertigineuse, principalement due à l’effondrement du secteur du tourisme (frontières fermées oblige). Or, une autre évidence veut que le tourisme intérieur pourrait bénéficier du fait que les salariés travaillent un jour de moins par semaine.

Quoi qu’il en soit, le mode de gouvernement qu’établit Madame Ardern et son équipe en Nouvelle-Zélande tranche par son originalité avec les sempiternels discours d’un autre âge que l’on entend en Europe (ou même chez son voisin, l’Australie).

Nous avons tous l’intuition qu’une crise aussi exceptionnelle comme celle que le monde traverse actuellement, appelle à des changements, sans doute radicaux, davantage qu’à l’application des bonnes vieilles recettes du capitalisme ultra-libéral. Considérer la réduction du temps de travail comme une possible solution pour une meilleure économie associée à un progrès social, est un pari osé qui en fera hurler plus d’un dans notre hexagone.

Pourtant : et si Jacinda Ardern avait une fois de plus raison ? Publié le 10/10/2020

Vols vers nulle part

Il est important de saluer les pays qui réussissent à se montrer exemplaires dans cette période où tout le monde se sent un peu « déboussolé ». Mon coup de chapeau ira à Singapour, dont la compagnie nationale Singapore Airlines vient de refuser de suivre l’exemple de plusieurs autres compagnies aériennes qui, pour se renflouer, ont lancé le concept de « vols vers nulle part ».

En gros, il s’agit d’accueillir de vrais passagers, dans de vrais avions de ligne, qui décollent le matin, font un tour dans le ciel et reviennent le soir atterrir à leur point de départ.

C’est le cas au Japon, en Corée, à Taïwan ou encore en Australie avec Qantas qui propose des vols depuis et vers Sydney. Selon ces compagnies, ce type de prestations sont plébiscitées par les voyageurs accoutumés à voyager fréquemment et qui se trouvent « en manque » depuis le déclenchement de la pandémie Covid 19. Leur est ici offerte une belle occasion de découvrir leur pays et ses paysages, depuis le ciel. Un repas de qualité est proposé pendant le vol qui dure entre 7 et 8 heures (selon les pays concernés).

Dans le cas de Quantas, le passager en Economy Premium, devra tout de même payer env. 1 250€, ou 2 600€ en Business. Une sacrée addition pour une étrange addiction. Et un coût considérable en carbone pour la planète ! Il n’empêche, les billets se sont vendus en un temps record !

Malgré le déficit considérable que connaît, elle aussi, Singapore Airlines, celle-ci a privilégié sa responsabilité environnementale et, par conséquent, choisi de ne pas imiter ses concurrents. Elle préfère organiser des visites de ses avions, qui ne quitteront pas le sol, et à bord desquels seront également offerts des dîners savoureux, des visites guidées de postes de pilotage, des animations pour les plus jeunes. C’est un bel effort et certainement une grande preuve d’intelligence que d’imaginer des solutions pour le « monde d’après » qui ne reproduisent pas nécessairement les erreurs du « monde d’avant ». Publié le 06/10/2020

Des bracelets électroniques pour mieux suivre et aider les seniors

Mais jusqu’où iront Xi Jinping et son gouvernement dans l’utilisation des nouvelles technologies pour contrôler la population chinoise ?

Il semble que la Chine n’ait pas fini de nous étonner et, pour beaucoup, nous inquiéter, tant il nous est difficile de la bien comprendre. Une chose est toutefois certaine, sa nature propre est avant tout celle d’une grande et très ancienne civilisation. Admettre cela rend plus évident à nos yeux le fait que son actualité soit aussi directement liée à son passé. Certes, de même qu’il n’existe pas « une », mais plusieurs Chines, les éléments constitutifs de son histoire et de sa culture sont fort nombreux et diversifiés. Ceci nous contraint, lorsque l’on veut sincèrement appréhender son esprit, à entreprendre de longues études et à ne pas tirer de trop rapides conclusions. Le Dao nous dit : « Derrière le simple, le complexe » et l’on sait les Chinois habiles – incités en cela par une élite intellectuelle qui les encourage à « avancer avec discrétion », – à masquer leurs sentiments, leurs intentions. Le lourd héritage culturel de cette nation a en outre façonné son intérêt infini pour la Réalité, bien davantage que pour une recherche de LA Vérité (à laquelle nous sommes, en revanche, fort attachés). Il n’en fallait pas davantage pour nous amener à considérer ce peuple avec la plus extrême méfiance et à le suspecter des pires intentions.

N’oublions pas non plus que c’est précisément cet attachement à la Réalité qui a donné à la Chine son incroyable talent pour le commerce. Or, ne faut-il pas se méfier des marchands ? Les « chasser du temple » ? Et nous voilà de nouveau suspicieux et d’autant plus parés à en découdre.

Où s’arrêtera la résurrection de l’empire du Milieu ? Où s’arrête sa volonté d’assurer son « auto-renforcement » et de se libérer de tout endiguement étranger, et où commencent l’envie d’hégémonie, l’esprit de conquête ? Il suffit de lire la presse occidentale, d’écouter nos leaders politiques pour réaliser comme cette question est permanente, cruciale.

Mais il y a pire, cette inquiétude est abondamment nourrie, aggravée, par deux facteurs concomitants :

- le quasi échec de la Chine dans sa pratique du Soft power à l’égard de la communauté internationale.

- la terreur qu’inspire à cette même communauté internationale, le « Hard » power du régime chinois à l’égard de sa propre population.

Soft Power : Je ne suis pas persuadé que la politique extérieure de grandes puissances comme les États-Unis ou la Russie soient beaucoup plus transparentes, honnêtes et avantageuses pour l’Europe. Mais il est un fait que leur zone d’influence est nettement plus efficace que celle de la Chine, malgré les nombreuses et évidentes tentatives de celle-ci pour changer la donne. La « vieille » civilisation chinoise ne s’est réellement ouverte au monde que depuis une soixantaine d’années, après la disparition (virtuelle) de la Grande Muraille, puis celle du Mur de bambou imposée par Mao, et avec l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, fervent partisan du « avancer avec discrétion », évoqué plus haut. Qu’est-ce que soixante années en regard des siècles qui fondent les relations entre les grandes puissances occidentales ? Surtout, nous pensons mieux connaître et comprendre Russes et Américains, proches de nous, que les Chinois « lointains » (à tous les sens du terme). Or, je suis persuadé que, de même que l’Information est au cœur de toute guerre, la Connaissance est au cœur de toute paix. Deux atouts majeurs qui ne jouent donc pas en faveur de la Chine.

« Hard » Power (pardon pour ce néologisme, mais il a le mérite d’être clair) : Cela fait des années que l’Occident construit ses relations avec la Chine en voulant y intégrer des principes liés à sa propre morale. Droits de l’homme, liberté d’opinion, régime démocratique, autonomie accordée aux minorités… émaillent en permanence les tentatives, pourtant déjà difficiles, de relations diplomatiques avec la République Populaire de Chine. Tibet : province ou pays ? Quelle que soit la réponse, comment supporter le terrible traitement réservé à une population, à ses guides religieux, ses temples… et regarder sans broncher ce qui est, selon, la réappropriation outrancière d’une province ou la colonisation forcée d’un pays autonome ? Même question pour le Xinjiang. À quel titre s’exercent la propriété de la Chine et le traitement effroyable réservé aux populations ouïgoures ? La menace d’une islamisation orthodoxe se généralisant dans la région et, du même coup, aux portes mêmes de l’empire Han, suffit-elle à justifier les méthodes répressives ordonnées par Pékin ? Les relations avec Hong-Kong et Taïwan ainsi qu’avec la plupart des pays riverains des mers de Chine, sont d’une nature encore différente, mais pose autant problème aux yeux des Occidentaux que nous sommes, bien plus respectueux, faut-il croire, des droits que tout individu devrait pouvoir exercer librement sur cette planète.

Mais notre regard sur la Chine n’a pas fini d’engendrer de l’angoisse dans nos esprits. Comment oublier Tian an men (de nouveau Deng Xiaoping) ? La peine de mort encore en exercice ? Le contrôle de la Presse et des moyens informatiques ? La répression sévère à l’égard des opposants au régime ? Pour ne citer que quelques-uns des sujets sur lesquels se focalise notre attention. Pour nous, cela ne fait aucun doute : nous avons là affaire à une dictature ou, pour le moins, une autocratie. Un régime qui contrôle sa population par l’autorité (selon le modèle légiste), davantage que par la vertu (modèle confucianiste), usant pour cela de tous les moyens que lui offrent les nouvelles technologies : caméras par milliers, systèmes de reconnaissance faciale, fichage informatique sophistiqué des données, et… bracelets électroniques. Ça y est, la terreur peut se lire dans nos yeux ! Imaginez un seul instant que pareil pays, déjà redevenu première puissance économique mondiale (sur de nombreux critères), profondément nationaliste (China First ?) soit désormais saisi de fièvre hégémonique, accentue ses investissements technologiques et militaires, impose sa monnaie en lieu et place du dollar, grimpe au rang de 1ère puissance mondiale et, effroyable cauchemar, envahisse nos pays les uns après les autres, les obligeant à faire allégeance et à se fondre dans son autocratie ? Voilà bien la vraie raison de nos peurs à l’égard de la Chine.

Est-elle fondée ? Bien malin celui capable de répondre. Méfions-nous tout de même des raisonnements à l’emporte-pièce. Ce que les écrits de la Chine à propos de la Réalité m’ont appris, c’est qu’il est aussi vain de regarder le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Ce qu’il nous faut apprendre, c’est regarder à la fois le verre à moitié vide ET le verre à moitié plein. Appréhender la Totalité et les deux énergies complémentaires qui la façonnent, la transforment, modifiant constamment les équilibres. Un peu à la façon d’un funambule avançant sur son fil, son axe, en mettant plus ou moins de vide ici, plus ou moins de plein là.

Il ne fait aucun doute que le fonctionnement de la Chine est différent du nôtre. Et, en général, nous avons peur de la différence ; elle génère la méfiance et, trop souvent, le rejet, la violence. La Connaissance est au cœur de la paix. Certains événements nous poussent à des analyses rapides, superficielles, et à des jugements plus rapides encore. Alors même que leur gravité exige de profondes et calmes réflexions.

Notre première incompréhension, faut-il le rappeler, est issue de l’importance même de la population chinoise qui équivaut, peu ou prou, à celles de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et de l’Europe réunies. Quels effets produiraient la « démocratie » nord-américaine – telle que nous pourrions l’observer aujourd’hui avec le même regard critique –, celles en vogue dans les différents États sud-américains, et dans nombre de pays européens, appliquées à un pays de près d’un milliard et demi d’habitants issus de cultures multiples, certes « unies sous le Ciel », mais empreintes de profondes différences depuis la nuit des temps ?

L’illustration la plus récente de cette question nous vient de la pandémie de Covid 19. L’autoritarisme affiché par Pékin (et plusieurs autres pays de la sphère asiatique) dans son traitement de la crise, est apparu impensable dans nos pays si friands de liberté. Liberté de ne pas porter de masque, d’aller ou bon nous semble, de faire la fête avec qui bon nous semble. Pourtant, le bilan de la France ou, pire, celui de Trump aux États-Unis, en disent long à ce sujet. Transposons maintenant nos « hésitations » sanitaires, par crainte de principes liberticides, dans un pays comme la Chine. Le bilan serait terrifiant !

Ne vous méprenez pas, je ne défends nullement ici les principes de l’autocratie. Ils sont détestables. Je m’interroge davantage sur les questions que nous renvoie la Chine à propos de l’excès ou du manque d’autorité, ce qui est tout autre chose.

Notre République possède, selon moi, une des plus belles devises au monde : Liberté, Égalité, Fraternité. Mais ne nous y trompons pas, ces trois principes n’ont de valeur que s’ils fonctionnent… ensemble, dans un juste équilibre, jamais l’un au détriment de l’autre. Encore une fois : la Totalité, composée de forces agissantes complémentaires. Alors, par quel étrange phénomène en sommes-nous venus, dans ce pays, à clairement privilégier notre intérêt pour le premier de ces symboles, Liberté, en négligeant si souvent les deux autres ? Une démocratie est, en quelque sorte, la garantie pour tous d’une libre opinion, et de nombreuses autres libertés. Mais que vaut une démocratie où ne règne aucune égalité (écart croissant entre riches et pauvres, salaires ou primes surdimensionnés, femmes toujours très minoritaires au sein des postes à responsabilité, etc.) et où la fraternité sonne comme un mot creux, tant les égoïsmes sont dominants ? Savons-nous de quoi nous parlons lorsque nous voulons imposer notre système à d’autres ? Bien sûr : que cela ne nous empêche pas d’exercer notre regard critique (et bien souvent d’en souffrir) ! Mais approfondissons le par la réflexion. « Avant de juger l’autre sur ses défauts, prends le temps d’examiner les tiens » dit un proverbe. Confucius (Kongzi) ne disait pas autre chose : « Si je voyageais avec deux compagnons, tous deux me serviraient de maîtres. J’examinerais ce que le premier a de bon et je l’imiterais ; les défauts que je reconnaîtrais en l’autre, je tâcherais de les corriger en moi-même. » (Analectes, VII 2.1.).

Mais, revenons à nos seniors chinois et à cette idée étrange de bracelets électroniques lancée en 2017. Nous le savons, du fait notamment de la politique de l’enfant unique précédemment en usage dans le pays, et aussi d’un contrôle « plus naturel » des naissances, la pyramide des âges témoigne d’un très fort vieillissement de la population chinoise. Les seules régions de Pékin, Tianjin et du Hebei (où a été lancée cette politique de fichage et de contrôle) comptent plusieurs dizaines de millions de retraités. Entre 4 et 5% d’entre eux sont atteints de démence sénile. Les bracelets électroniques ont pour fonction de localiser à tout moment ces derniers. Ils sont fournis avec trois ans d’abonnement gratuit. Les autres se voient dotés d’une carte multi-services pour Seniors. Elle offre un accès gratuit aux transports en commun, à divers lieux publics et à des supports gratuits d’aide à domicile. Pour l’obtenir, l’intéressé doit remplir un formulaire très détaillé sur ses habitudes de vie, sa santé et, bien sûr, ses revenus. Autant d’informations qui sont analysées par les autorités locales en mode géostatistique, de façon, selon lesdites autorités, à adapter les services en fonction des quartiers les plus « vieillissants », et de mieux anticiper les besoins des personnes concernées, notamment sur le plan de la santé.

La réaction des commentateurs occidentaux ne s’est pas faite attendre, condamnant une atteinte de plus à la vie privée, une nouvelle limitation des libertés.

À suivre… Publié le 04/10/2020

Trump ou... Levinas ?

Je ne me lasse pas de reprendre la magnifique définition de l’Humanisme (la plus courte aussi que je connaisse) du philosophe français Emmanuel Levinas (1906-1995), auteur notamment de Totalité et Infini, et dont l’éducation, dans sa prime jeunesse a été enrichie des enseignements de la Torah. Il disait : « Après vous devrait être la plus belle définition de notre civilisation ». Nous sommes ici à mille lieues du « Moi d’abord » qui semble au contraire caractériser désormais la civilisation que nous développons, et qu’évoque déjà mon billet précédent (à propos du Brexit, un exemple parmi tant d’autres).

L’actualité ne nous préserve hélas pas des décisions qui, chaque jour nouveau, se posent comme un déni du propos de Levinas. Ainsi les pays occidentaux pris en « flagrant délit » de Nationalisme Vaccinal. C’est en tout cas ce que dénonce une ONG internationale, Oxfam, créée en 1942 en Angleterre pour lutter contre la pauvreté (si, si, Mr Johnson) et dont le siège est désormais basé au Kenya. Elle publie un rapport qui en dit long sur notre goût pour le Moi d’abord :

50% des doses de vaccins anti Covid 19 à venir (produites par de multiples fabricants concurrents) ont été préachetées par un petit groupe de pays riches qui ne représente que 13% de la population mondiale !

Parmi ces pays : les USA, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Japon, l’Australie, Hong Kong, la Suisse et Israël. Quant aux laboratoires concernés (je n’ose dire complices) : AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson, la biotech américaine Moderna, le laboratoire chinois Sinovac et l’institut russe Gamaleïa. Oxfam rappelle que, dans le même temps, le dispositif de mutualisation internationale appelé Covax, soutenu par l’OMS, est boycotté par Washington et manque cruellement de financements. Les États-Unis (330 millions d’habitants) ont réservé un total de 800 millions de doses auprès de six fabricants, et l’Union européenne (450 millions d’habitants) a au moins acheté 1,5 milliard de doses, selon un décompte de l’AFP.

Alors que des experts de la santé ont soumis plusieurs idées de répartition, visant notamment à ce que TOUS les pays puissent vacciner au moins 20% de leur population, avec un effort supplémentaire pour ceux où la mortalité est la plus importante, les USA maintiennent leur décision de faire passer leur population en toute priorité.

On peut comprendre l’amertume d’Oxfam qui a le courage de rappeler que : « L’accès vital aux vaccins ne doit pas dépendre du lieu où l’on habite ni de l’argent dont on dispose ». Publié le 01/10/2020

Exemplarité

Dans les périodes de crise à l‘échelle d’un groupe social (famille, entreprise, nation, communauté de pays…) chacun sait que l’élément déterminant vers une résolution est : la confiance ! Le ou les décideurs, responsables des nouvelles règles à suivre doivent, pour s’assurer de cette confiance, sans laquelle lesdites règles deviendraient de facto inutiles, assurer aux autres leur volonté de bien faire et d’agir dans le bien commun de l’ensemble du groupe, à l’exclusion de tout intérêt personnel et minoritaire incompatible avec ce premier objectif. Et pour cela, ils doivent donc témoigner d’une parfaite exemplarité. Voilà bien ce qui rend tout « poste à responsabilité » encore plus lourd : l’indispensable exemplarité.

Que peuvent des parents vis-à-vis de leurs enfants, lorsque leur propre comportement est indigne ? Que vaut un chef d’entreprise qui trahit la confiance de ses employés ? Comment espérer la poursuite d’un exercice démocratique dans une république dont les gouvernants se comportent comme des voyous ? (Il est loin le temps où Charles de Gaulle payait sa propre facture d’électricité). Et que promet un pays lorsqu’il trahit la confiance de ceux avec lesquels il négocie ?

La trahison est un mot central dans les relations franco-britanniques, à travers les siècles. Mais ce qui se joue à présent en Europe va bien au-delà de la seule sphère franco-britannique. Pourtant, à quoi assiste-t-on aujourd’hui ? Alors même que les négociations pour le Brexit arrivent à leur ultime ligne droite, le parlement anglais vient d’approuver la proposition de Boris Johnson de revenir sur plusieurs dispositions du traité qui encadre ces négociations entre la Grande Bretagne et les 27 pays membres de l’UE ! Le texte du Premier ministre a été voté par les députés anglais avec 340 voix pour et 256 contre. Il pourra donc être examiné à la chambre des Lords dans les jours qui viennent. Et pourtant, ce texte trahit les accords précédents et, selon les Anglais eux-mêmes, est une violation du droit international. Sont en cause des sujets comme l’application du libre-échange dans le cas de l’Irlande, les nouvelles règles applicables à la pêche, mais aussi et surtout l’opportunité que représente un Brexit (réalisé aux conditions exigées par Johnson) pour la Grande Bretagne, de concurrencer l’UE de façon déloyale en pratiquant une économie « hors normes », dérégulée.

Boris Johnson est de ces personnages politiques des temps modernes qui n’ont pas choisi de gouverner par l’exemplarité ni la confiance, et qui privilégie le bien individuel au bien collectif, la trahison opportuniste à la parole donnée sur le long terme. Sa politique sur le Brexit présente au moins l’avantage d’être cohérente avec celle qu’il a menée contre la Covid 19. Mais le plus inquiétant dans cette forme de gouvernement par la trahison, surtout à une telle échelle, est qu’elle est avant tout un signal fort... d’impuissance.

La littérature de science-fiction, depuis Jules Verne à Isaac Asimov, en passant par Philip K Dick et tant d’autres, est riche d’illustrations et de pensées sur ce propos. Les questions de bonne gouvernance que posent les Johnson de ce monde me rappelle notamment un passage de Cristal qui songe, le roman de Théodore Sturgeon, publié dans les années 1950 : « Le premier impératif de survie s'exprime en fonction de l'espèce ; le suivant en fonction du groupe ; le dernier en fonction de l'individu. Tout le bien, tout le mal, toute la morale, tout le progrès dépendent de l'ordre dans lequel on se conforme à ces trois impératifs. Si l'individu survit aux dépens du groupe, il met l'espèce en danger. Si le groupe entend survivre aux dépens de l'espèce il va manifestement au suicide. L'essence du bien et du mal réside là ; c'est de cette source que coule la justice pour l'humanité entière. »

Dans le cas présent, le propos d'un autre auteur, non des moindres, semble s'imposer. Je pense à Paul Valery : " Un Etat seul n'est jamais en bonne compagnie". Publié le 01/10/2020

Conférence : Une Histoire de la marine chinoise

Une nouvelle conférence vient compléter le cycle « Chemins entre Chine et Occident ». Tous les détails sur l’ensemble des conférences, sur ce site : onglet « Rencontres – Conférences ».

Son titre : Une Histoire de la Marine Chinoise

Son propos : un voyage à travers plus de deux mille ans de l’histoire de Chine ; ses moments les plus lumineux - lorsque l’Empire du Milieu dialoguait et commerçait loin de ses frontières, avec la moitié de la planète, témoignant de la grandeur de sa civilisation, unique pour l’époque, tout comme l’était sa puissance commerciale - et les plus sombres, lorsque, dirigé par un peuple étranger (Mandchou), divisé de l’intérieur, ce même Empire est victime de son retard technologique alors même qu’il doit affronter l’appétit féroce des commerçants occidentaux. Ce coup d’œil sur le passé éclaire étonnamment la période actuelle, qui n’a jamais été aussi tendue entre les deux blocs, Est et Ouest. Et la marine, un puissant instrument au service de l’Empire britannique et de tant d’autres nations occidentales, dont la présence, en regard, semble si modeste dans la longue histoire chinoise, s’annonce comme un élément crucial, tant dans l’avènement du conflit mondial qui se dessine, que dans sa résolution.

Le Carnet de cette conférence est également achevé

et vient rejoindre les précédents :

Renseignements : cheminsetcultures@yahoo.fr

Publié le 26/09/2020

36 Quai des Cévennes... Festival du Polar

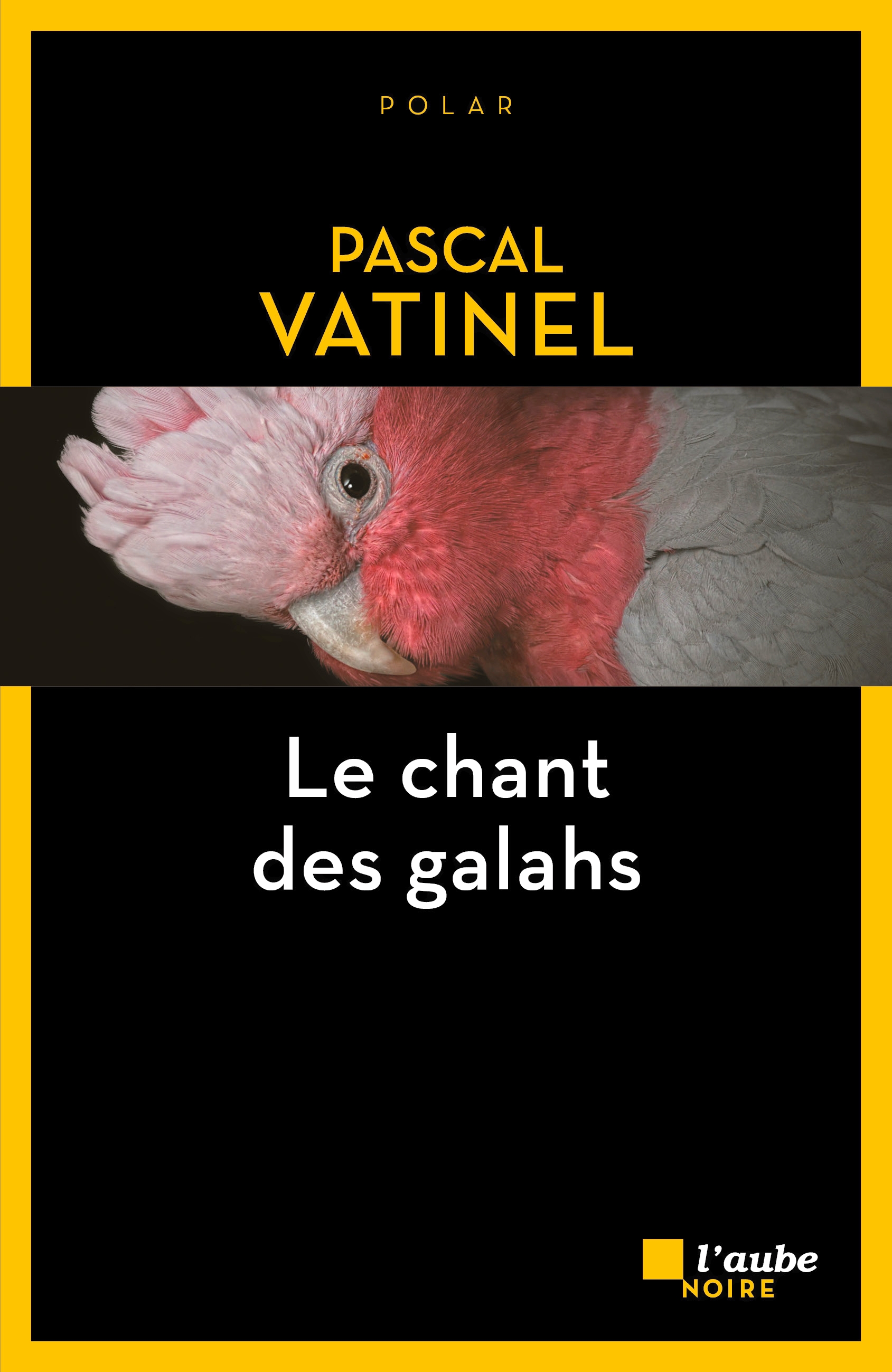

Du 27 au 29 novembre prochain se tiendra au Vigan le Festival du Polar intitulé « 36, Quai des Cévennes ». Petits déjeuners débats, tables rondes, projections de films, conférences, signatures d’ouvrages… autant d’activités pour satisfaire les amateurs du genre !

Je suis invité pour les trois jours et pourrai ainsi (enfin) présenter mon dernier polar : Le chant des galahs.

La très belle librairie de Montpellier, La Géosphère, (spécialisée dans les ouvrages de voyages et de belles aventures humaines) est partenaire du festival et présentera la plupart de mes ouvrages.

Les autrices Claire Raphaël et Hannelore Cayre participeront également à ce bel événement.

NB : J’ai évité l’emploi du conditionnel, mais organisateurs comme invités sommes tous conscients de l’épée de Damoclès que la Covid 19 continue de faire peser sur ce projet. Alors, d’ici là : croisons les doigts ! Publié le 23/09/2020

Le Premier ministre Scott Morrison est-il Amish ?

Un intérêt (ce n’est évidemment pas le seul) du court texte de Simon Leys, publié dans le billet précédent, est d’induire que l’Australie est une terre sur laquelle "l’homme n’a aucune pertinence, où il est superflu". L’histoire récente et même l’actualité de ce pays ne peut que lui donner raison, et tant pis si le propos passe pour misanthrope.

En effet, que deviendrait l’Australie sans les Australiens, en particulier les plus influents d’entre eux, dont le Premier ministre, Mr Scott Morrison ?

Au moment même où…

- Airbus travaille à faire voler ses prochains appareils à l’hydrogène avec l’objectif de contribuer ainsi à réduire l’impact de la pollution due à l’aviation (1) (1) encore faudra-t-il que la production de l’hydrogène nécessaire satisfasse elle-même à des impératifs écologiques

- aux quatre coins de la planète, se tiennent une foultitude de réunions sur l’environnement, le climat et les énergies propres

- le rapport du GIEC (2019) rappelle que : « Rester sous la barre des 1,5 degré de réchauffement réclame d’atteindre l’équilibre carbone vers 2050. Ce qui laisse moins de 30 ans pour avoir remplacé de manière complète des combustibles fossiles qui représentent environ 80 % de nos ressources énergétiques. »

- l’Australie, ravagée par les incendies, les inondations, la pollution des airs et des eaux, prend conscience du rôle du réchauffement climatique dans les phénomènes météorologiques extrêmes

… Morrison vient d’annoncer qu’il était essentiel de relancer l’économie du pays en misant à fond sur… le secteur gazier !

"Joignant le geste à la parole", il a présenté un plan contenant de multiples projets allant de la construction de gazoducs, de centrales au gaz, d’exploitation de nouveaux gisements, en pratiquant notamment la fracturation.

L’Australie est devenue le 3ème pays exportateur de combustibles fossiles (dont le charbon et le gaz), derrière la Russie et l’Arabie saoudite, et pourrait bientôt, grâce à ces projets, gagner encore une place, voire deux !

Ce faisant, et imitant sans doute son modèle américain, Donald Trump, Morrison ne tient aucun compte des avis des scientifiques qui l’entourent et/ou font autorité dans le pays. Ainsi, l’Australia Institute a émis de sérieux doutes sur l’impact desdits projets pour restaurer l’emploi, et considère que l’exploitation des réserves gazières triplera les émissions de gaz à effet de serre de la planète. Il ne tient pas davantage compte de l’avis de nombre d’économistes et de scientifiques qui misaient eux sur une « relance verte », allant ainsi dans le sens de la majorité de la population australienne désormais inquiète des proportions prises par le réchauffement climatique. Pour ces derniers, il est plus que temps que l’Australie développe les énergies propres, très minoritaires aujourd’hui, alors que le continent bénéficie du taux d’ensoleillement par km² le plus élevé de la planète.

Peut-être faut-il demander à M. Macron si Scott Morrison ne serait pas un Amish de la production énergétique ? Publié le 22/09/2020

« Précédent ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Suivant » |

|

||